Go et Échecs

Une Exploration des Stratégies et des Valeurs

Le jeu de go et le jeu d’échecs, bien qu’étant deux des jeux de stratégie les plus anciens et respectés au monde, diffèrent fondamentalement dans leur conception et leur symbolisme. Alors que le jeu d’échecs jouit d’une plus grande notoriété en Occident, il est intéressant de comparer les deux jeux pour mieux apprécier les richesses et les valeurs culturelles véhiculées par le go.

Le plateau d’échecs, un damier de 64 cases, évoque le sol d’un palais médiéval, où les pièces symbolisent les différentes classes de la société. Chaque pion, cavalier, fou et roi a une valeur distincte, représentant un rôle spécifique dans cette hiérarchie.

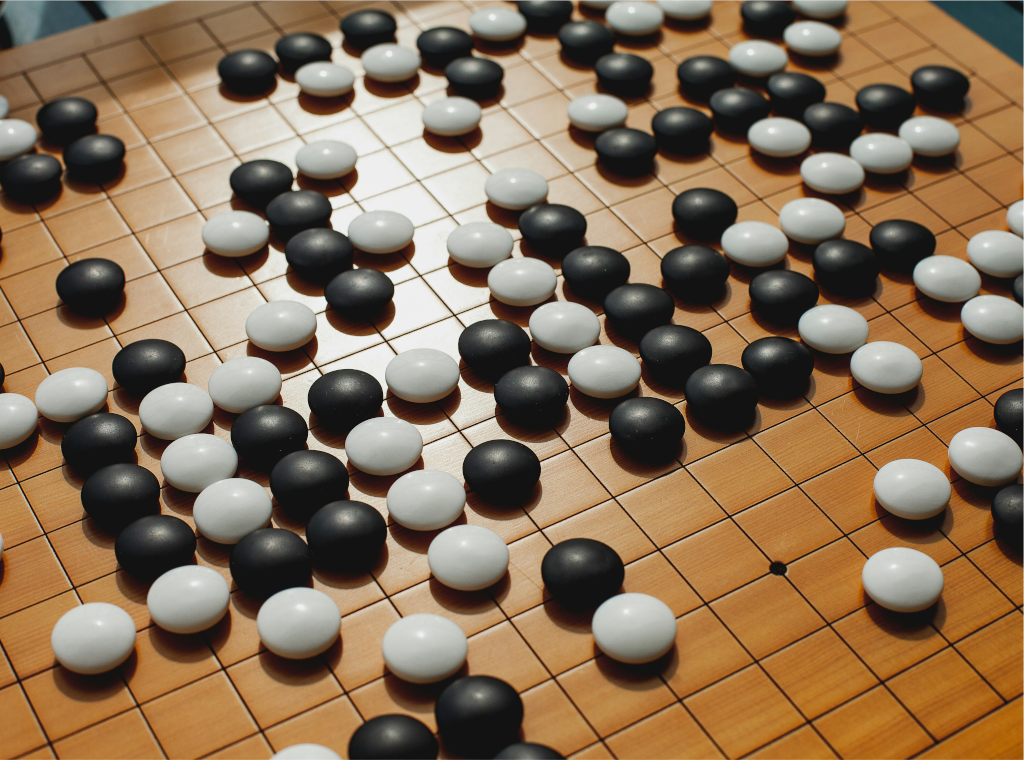

En revanche, le goban, le plateau de go, se compose de 361 intersections qui symbolisent la Terre. Sur ce plateau, les pierres noires et blanches, dépourvues de toute distinction hiérarchique, incarnent une approche plus égalitaire du jeu, où chaque joueur a les mêmes ressources à sa disposition.

Le début d’une partie d’échecs est caractérisé par un plateau déjà préparé, avec des pièces disposées en formation, prêtes à entrer en conflit. À mesure que la partie progresse, les pièces disparaissent, illustrant l’idée de guerre et de conquête. En revanche, une partie de go commence sur un goban vide, où tout est à construire. Les joueurs s’engagent dans un processus d’expansion, de conquête d’espace et de stratégie collaborative, en cherchant à contrôler des territoires tout en respectant l’espace de l’autre.

En ce qui concerne les pièces elles-mêmes, le contraste est tout aussi marquant. Dans le jeu d’échecs, chaque pièce a une valeur différente, ce qui reflète la stratification sociale de l’époque médiévale : le roi, bien qu’étant la pièce la plus précieuse, est souvent entouré de gardes moins puissants.

À l’inverse, au go, toutes les pierres sont identiques en valeur. Cela soulève une notion d’équité, où chaque joueur doit utiliser sa créativité et sa stratégie pour conquérir l’espace, sans l’ombre d’une hiérarchie préétablie.

La notion du temps dans le jeu d’échecs et dans le jeu de go révèle également des philosophies de jeu distinctes. Une partie d’échecs se déroule généralement sur 40 à 60 coups, ce qui impose une pression intense sur les joueurs. Chaque mouvement doit être réfléchi avec soin, car la moindre erreur peut être difficile à corriger, rendant ainsi le jeu impitoyable. Cette dynamique pousse les joueurs à rechercher la perfection, à minimiser les faux pas et à faire preuve d’une rigueur extrême.

À l’inverse, une partie de go s’étend souvent sur 200 à 300 coups, créant un environnement où les erreurs sont non seulement probables, mais inévitables. Cette longévité permet aux joueurs de travailler sur leurs erreurs, d’apprendre de leurs choix et de les intégrer dans leur stratégie future. Ainsi, le go offre une leçon de vie précieuse : apprendre à vivre avec ses erreurs, à les accepter et à les transformer en opportunités de croissance. Cette approche encourage une mentalité de résilience et de réflexion, faisant du go un jeu où le processus d’apprentissage est tout aussi important que le résultat final.

Enfin, les objectifs de chaque jeu révèlent encore des philosophies différentes. Dans les échecs, l’objectif est de capturer le roi adverse, symbolisant une lutte pour la domination et le pouvoir. Chaque mouvement est une attaque ou une défense, visant à réduire l’adversaire à néant. En revanche, au go, le but est de partager le territoire en construisant ensemble, une approche qui privilégie la négociation et la coexistence. Les joueurs ne cherchent pas seulement à vaincre, mais à maximiser leur espace tout en respectant les aspirations de leur adversaire, créant ainsi un équilibre fragile mais enrichissant.

La fin de partie dans les échecs et le go souligne également des attitudes différentes envers la défaite et la victoire. Aux échecs, la partie se conclut soit par un échec et mat, mettant fin à la confrontation, soit par une égalité, souvent en raison d’un manque d’options pour les deux joueurs. Ce résultat laisse peu de place à l’ambiguïté : la victoire est nette ou les deux joueurs se partagent le résultat. En revanche, dans le jeu de go, la partie se termine généralement par la détermination d’un vainqueur, basé sur le nombre de territoires contrôlés. Un aspect particulier du go est la notion d’abandon : lorsqu’un joueur réalise qu’il n’a plus aucune chance de remporter la partie, il est considéré comme courtois de reconnaître cette réalité en abandonnant. Ce geste témoigne non seulement d’une acceptation de la défaite, mais aussi d’un respect pour l’adversaire, favorisant une atmosphère de sportivité et d’humilité. Cette culture de l’abandon, loin d’être perçue comme un échec, est ainsi valorisée comme une marque de sagesse et de respect mutuel.

En conclusion, les différences entre le jeu de go et le jeu d’échecs offrent une perspective enrichissante sur la manière dont ces jeux peuvent influencer notre approche de la vie. Le go, avec ses principes d’égalité, de résilience face aux erreurs et de respect de l’adversaire, nous enseigne des leçons précieuses qui s’appliquent au-delà du plateau. La capacité à accepter ses échecs et à apprendre de ses choix, tout en cherchant à construire un espace de coexistence, reflète des valeurs essentielles dans notre vie quotidienne. Que ce soit dans nos interactions personnelles ou professionnelles, adopter une mentalité inspirée par le go peut nous aider à naviguer les défis avec sagesse et à favoriser des relations harmonieuses. Ainsi, les principes du go ne sont pas seulement des stratégies de jeu, mais des outils puissants pour mener une vie plus réfléchie et équilibrée.